変化に素早く柔軟に、最適解を創り出す “自己進化力”を持つ自治体になる

私たち「行政経営デザインラボ」は、課題が複雑化する行政組織の首長、政策推進者に、行政と企業の組織変革を2軸でコンサルティングした経験を生かし、ハンズオンで寄り添うコンサルティング。 少子高齢化、財政難、災害や感染症など環境変動が激しい中、地域の問題解決と職員の働きがいを両輪で高めつつ、時代に応じた地域の魅力を協創できる自治体の組織開発力を支援します。

What’s New

一覧へService サービス

行政経営デザインラボではコンサルティングやセミナー、講演などさまざまなサービスを用意しています

-

はじめてのご相談なら

職員は皆一生懸命働いているのに、うまく噛み合っていない。いろいろ手を打っているが、疲弊するばかり。そんな組織の状態にお困りなら、まずはご連絡下さい。現状を共有、ふり返りながら隠れた問題の根っこを探索するところからご相談に応じます。

-

首長向け政策企画・推進

コンサルティング首長の政策意志は、うまく行政計画に反映できているか。首長の任期に応じた経営改革の進捗プロセスをデザインし、首長と職員・行政組織、地域が連携・協創する行政経営システムマネジメントを伴走支援します。

-

人事担当・企画推進担当向け コンサルティング

時代の変化に応じた政策を推進するには、常に改善・改革・革新を自律的に生み出していける人材が必要です。組織に風穴を開け、連携して課題を解決していける管理職と次世代リーダー職員を実践学習を通じて育て、増やすしていきます。

-

セミナー

「地域のために役に立ちたい」との志望動機を持って入庁しても、目先の法律事務をこなす手段を目的化した仕事のやり方に陥りがちです。オープンなセミナーでは、今何のため何をすべきかを見出していくそんな公務員のセルフマネジメント力を磨く機会を提供しています。

-

講演依頼

誰一人取り残さない。公務員が持てる力を最大限発揮して、仕事をよりよくできるようになることは、税金をムダにしないことを意味しています。常に時代に応じた新しい仕事の価値を生み出していくためには、ために、階層や部門、組織を越えて連携できるアジャイルな組織づくりが求められています。

講演テーマ

「期待される役所へ~トップダウンとボトムアップを連携して全員参画経営に」「どうすれば役所は変われるのか」「リーダーシップとスポンサーシップ、革新を生み出す組織づくり」など -

公務員のネットワーク、交流会

想定外の危機においてもセイフティネットとなる地域を越えた公務員のネットワークづくりを運営・支援。2000年から「公務員の組織風土改革世話人交流会」、2009年から経営幹部向け「参謀交流会」を開催、2013年から「自治体改善マネジメント研究会」、2020年から「公務員のオフサイトミーティング活用セミナー」を開催。

Voice 支援実績・実践者の声

Consulting コンサルティング

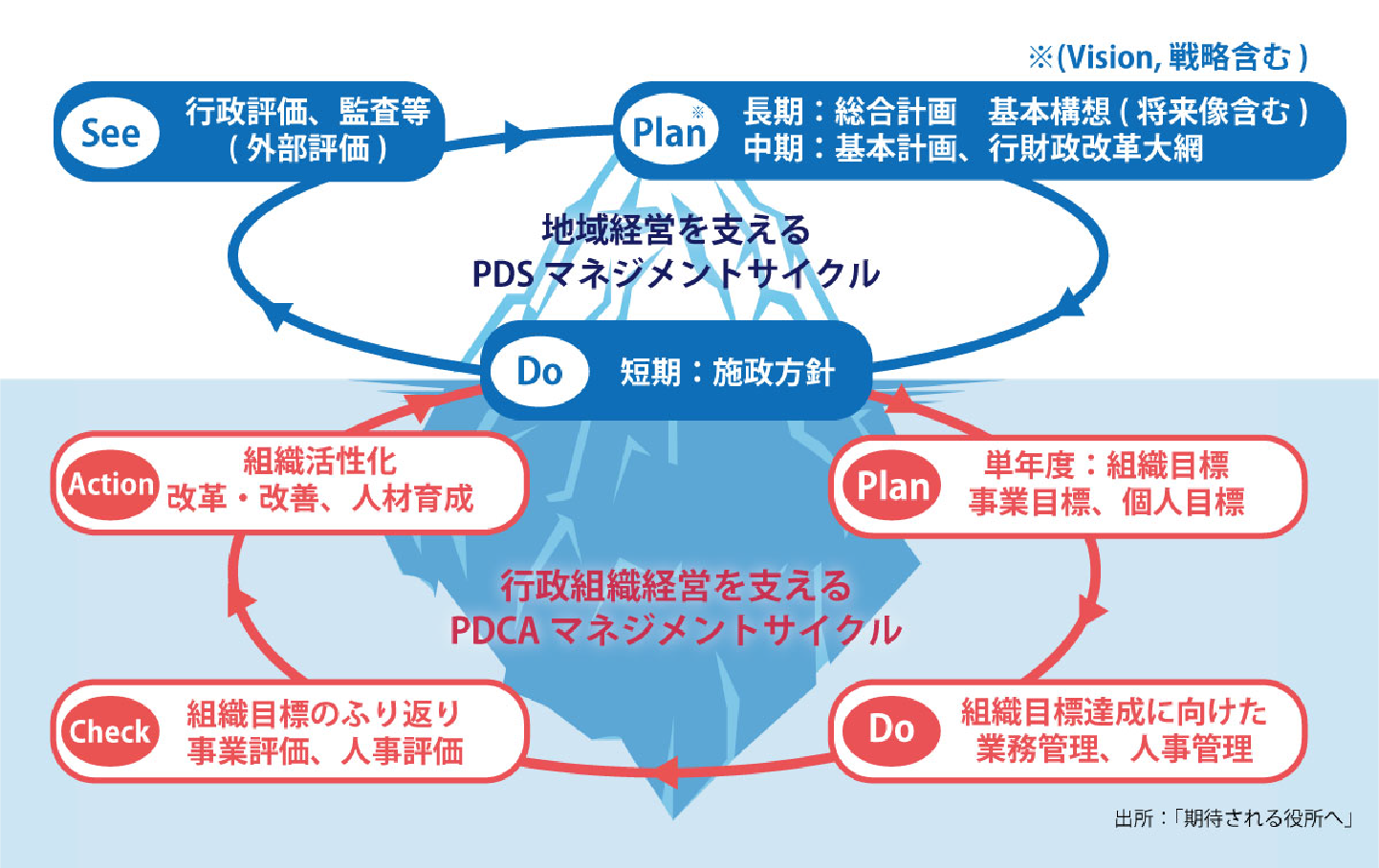

組織と地域のダブルループを統合した「行政経営システム」としてマネジメントする。

私たち「行政経営デザインラボ」は、行政組織が外向きの「地域経営」と内向きの「行政組織経営」をうまく連結しながら

一環した「行政経営システム」として機能できるよう支援します。

政策過程を行政経営システムとしてとらえ直すと、地域全体として総合計画の基本構想にある長期の市の将来像(ビジョン)向けて中期の計画を策定し、年度の結果をもとに計画を見直していく「地域経営を支えるPDSのマネジメントサイクル」と、それを年度の施政方針に落とし込み、年度内に確実に実行に移し、成果を出していく「行政組織経営を支えるPDCAのマネジメントサイクル」から構成されています。

経営システムの問題と課題は、それぞれのマネジメントサイクルに分けてとらえると解決策を導きやすくなります。

Book・Academic Activities 書籍・共同研究・学会発表

組織と地域のダブルループを統合した「行政経営システム」としてマネジメントする。

私たち「行政経営デザインラボ」は、行政組織が外向きの「地域経営」と内向きの「行政組織経営」をうまく連結しながら

一環した「行政経営システム」として機能できるよう支援します。

Column コラム

-

企業支援している私が行政の職員と関わって感じたこと

2025.12.24

「職場では浮いてしまう可能性があるけれども、自治体職員にとって磨くべき大切な能力がある」 あるプログラムへ参画しての私の感想です。 1.3週間の缶づめプログラム 私はこの13年間、地方自治体職員を六本木に3週間缶づめにして教育するという 凄いプログラムに参画しています。 その凄いプログラムとは政策研究大学院大学(通称GRIPS)が行なっている 農業政策短期特別研修です。これは地方自治体(県や市町村)の主に農業関連担当者が 政策を立案する力をつけるために3週間ぶっ続けで行なわれる研修です(日曜日は お休みですが)。農業分野の著名な実業家および政府の官僚が講師として 招かれ、その講義を受けたり、食品の販売・製造現場に出向いたりして、 最終的には自分の政策プランをつくりあげるというプログラムです。 私は普段、企業の組織風土改革や研修に携わっています。 その私がなぜここへ参画しているかといいますと、そのプログラムの最初に 「ファシリテーション」の科目が組み込まれているからです。 このプログラムは、午前中に官僚と実業家の異なる観点からの情報提供があり、 午後はその内容をもとにディスカッションを行ないます。 情報をインプットするだけでなく、そこから何を学び取るかを自分たちで アウトプットしていきます。参加者は、それぞれが自分の観点で アウトプットするため、当然違いが出てきます。その違いを大切にしながら、 より深くその時のテーマに対する考察を深めていくという流れです。 そのディスカッションの際に、参加者が順番でグループのファシリテーター役を務めるのです。 最初にこのプログラムを企画した方が「政策を推進していく自治体職員には 今後ファシリテーション技術が必要になってくる」と予測して こういった構成を考えられました。そのファシリテーションの部分を 私たちは引き続き支援しています。 13年前、私たちが呼ばれた当初は、参加者の中にファシリテーションの必要性を 感じている方は皆無でした。しかしこの3週間でファシリテーションの価値を感じ、 それを持って帰って実践に生かす方々が年々増えてきました。 したがって、企画した方の意図は正しかったのだと思います。 2.現場に戻って浮いてしまう卒業生 先日、この研修を卒業した方々の集まりがありました。希望者だけの集まりでしたが、 数年ぶりにいろいろな方の変化を耳にすることができました。 その中で面白かったのはこの3週間の研修から帰ると いったん周りから「浮く」そうです。実はこの研修で最も鍛えられるのが 「考える力」です。特に意味・目的を考える力です。「なんのためにやるのか」「なぜやるのか」「それは本当に正しいのか」など、 WHYの問いかけに応じて考える力です。 実際、研修に参加したみなさんは、最初こういったことを考えるのが 苦手な方がほとんどです。それは日常の仕事では「どうやるか」 つまりHOWは考えているが、なんのためにやるのかは考えていないからです。 もう上からの指示でやることが決まっていて、それをやるだけの仕事が多いからだと思います。 HOWを考える頭の使い方とWHYを考える頭の使い方は違うようです。 同じことは企業でも起きています。そういう私も昔WHYを考えられなかったので よくわかります。それでWHYでいくら考えろと言われても、 そう簡単にそういった脳にはなれないのです。 ところがこの研修は3週間ありますので、3週間ほぼ毎日WHYの問いを投げかけられ 考えていると、考えることができるようになります。 逆に言うとそれだけ集中的にやらなければ脳のシナプスが繋がらないのかもしれません。 私自身もある時期徹底してWHYを考える訓練をしたことにより 頭がそちらに働くようになりましたから。 だからこの研修にいくと、職場の周りの人とは違った領域で考えるようになるので、 職場に戻ってから、少し合わなくなってくるのです。 しかも周りの人が考えにくいWHYの問いかけ、 例えば「それはどうしてなんだろう?」とか「何のためにそれをやるんですか?」 と言ってしまったりするので、たぶん面倒なやつと思われた人もいるでしょう。 先日の卒業生の集まりの中で何名かが卒業後の自分の活動を紹介してくれました。 どれも素晴らしいものでした。自分がいる地方に対する危機意識から さまざまな情報を集めて企画構想を立て、いろいろな人を巻き込みながら 実現していく。そんなストーリーの話でした。 私は彼らの活動を聞いていて、「あー、こういう人がいるから 見えないところで地方における危機回避ができているんだなあ」と感じました。 ただ、その実現のためには多くの壁を乗り越えていかなければならない という現実も伝わってきました。 3.前進していくために重要な企画構想力 やはり行政組織は守りの風土が強いみたいです。「余計なことをやるな」とか 「失敗しない保証はあるのか」とか「それは私たちの範疇を超えている」とか 新しい動きを抑える風土が強く働くようです。しかし、 新しいことをやっていかないとまずいという現実が一方にはあるのです。 組織が前に進んでいくためには「企画構想力」が欠かせません。 しかもどうやるかだけではない、「何をやるのか」といった 0から1を生み出すような発想力が大事になってきます。 参加者のみなさんの話を聴いていると、現場では目の前の仕事を どうこなすかばかりで、自治体の何が問題で何をやったらいいのかに 意識を向けている人はほんの一部だという印象です。 しかも発表者の中である程度実現までこぎつけたのに、 人事異動により実現途中で離れないといけない人もいました。 これをやり遂げようと思いを持った最初の存在はとても貴重です。 このあたりを行政組織ではどう考えていったらいいのでしょうか。 いずれにしろ思いをもって企画構想する人材およびそれをフォローしていけるような 組織風土、それはとても大切だと思うのですが、意図してつくっていかないと なかなか難しいのだろうなと思います。 企業もそうですが、目の前の仕事に追われて、物事を中長期的に考えることが できづらい状況が多々あるようです。しかし長い継続をめざすのであれば、 先を見て構想できる人材、新しいことに取り組みやすい組織、 そんなことを意識してやらなければ停滞してくると思います。 このGRIPSのプログラムは現場から未来の中核になりうる人材を 一定期間職務から外し、現場では養いにくい視野や考える力を 徹底的に育てていくものです。こういった機会も中長期に見た人材育成として 有効な選択肢だと思います。そういうところに関わらせていただいて、 ありがたいとあらためて思わせてくれた卒業生の集まりでした。これからも 私なりの関わりで地方をよくしたいという方々の力になれればと思っています。

MORE -

笑顔いっぱいのまちづくりに向けた市役所の組織改革(後編) ~滑川市行政経営システムの策定・定着に向けた歩み~

2025.10.17

富山県滑川市副市長の柿沢です。 滑川市で取組んだ市役所の組織改革について、先月の続編を 紹介させていただきます。 後編では、副市長就任3年目に取組んだ行政経営システムの策定についてです。 1 行政経営システムの策定 総合計画を改定したものの、組織を動かす仕組みづくりに取組まなければ、総合計画は絵に描いた餅になることは明白でした。そこで、2024年度は、総合計画の目標達成に向けた市役所組織の改革に取組むため、NPO法人自治体改善マネジメント研究会の支援のもと、再度「チーム経営研究会」を 設置しました。 今年度の検討テーマは、各階層別の役割分担を踏まえた組織の仕組みづくりにしようと考えていたことから、副市長、課長クラスだけでなく、課長補佐、係長クラスの職員も含め、8人のメンバーで構成しました。 研究会では、滑川市の組織目標とは何か、階層別役割分担とは何かということから 検討に入りました。例えば、「総合計画の将来ビジョンとは何か」、「滑川市では戦略・組織目標を定めているのか」、「階層別役割分担はなぜ必要なのか」 といったテーマです。最初のうちは、メンバーによって意見が異なっていましたし、 何のためにこんな議論をしているのか理解できないメンバーもいました。 しかし、自分の頭で考えながら検討を進めるうちに、滑川市では、これまで戦略や組織目標を明確にしておらず、自分の仕事の目標が 曖昧だったことに気づきました。そして、階層別役割分担を明確化すること、例えば、部長等の幹部職員が組織マネジメントのために実施する具体的役割を 新たに位置付ければ組織が変わりやすくなること、また、担当職員でも目標を持って取組めば、総合計画のビジョン達成に関わっていけることに気づきました。 そして、総合計画の将来ビジョン達成に向け、目標(市長経営戦略、部長経営戦略、 課の組織目標、職員ごとの目標)を設定し、それを人事評価につなげるようにしました。さらに、これまでの事業評価に加え、新たに政策評価を導入し、 その結果を翌年度の予算編成に繋げ、実際にPDCAを回す仕組みとしました。 今、研究会のメンバー一人ひとりは、自分たちがつくったシステムに自信を持ち、なんとか組織に浸透・定着させていきたいとの思いを持っています。そうした思いから、自然発生的に、研究会のメンバーによる、 行政経営システム・サポートチームができました。今では、このサポートチームが、システムの浸透に向け、職場の上司である部長・課長等を含め、 職員に対し指導を行っています。 2 滑川市の行政経営システムのポイント ここで、私どもがつくった行政経営システムのポイントについてお話ししたいと思います。 (1)「階層別役割分担」を定めること 市長、部長、課長、係長、担当者等の役割分担を明確にすることが システムを円滑に運用するための基本となります。この考えのもと、まずは中長期的な視点で市長が「市長経営戦略」を年度初めに策定し、部局長はそれをふまえて「部局長経営戦略」を策定する。課長は、部局長経営戦略をふまえ、当該年度の「課の組織目標」を作成し、個々の職員は、組織目標達成に向け、「個人目標」を作成する。その個人目標の達成状況に応じて、人事評価を行います。 そして、各階層の職員が戦略・目標を作成する場合、 各々の上下の階層の職員と協議し作成します。こうしたことの結果、 市長から担当職員までが背骨が通ったように一つの繋がりで結ばれることになります。これらは、すべて総合計画の将来ビジョン達成に結びつけられます。担当職員一人ひとりが総合計画の目標に向けて取組んでいる実感を持つことができます。 そうは言われるけれども、どこの自治体でも事務分担表を定めていますよね、との疑問を持たれるかもしれません。しかし、事務分担表は担当者レベルの役割は 示していますが、各階層、特に管理職の役割を記していません。そこで、 行政経営システムでは、例えば、部長の役割分担としては、部の総括といった 曖昧なものではなく、部長経営戦略の作成・市長との協議、課長が作成する組織目標についての課長との協議、政策評価の作成・市長との協議などです。 管理職は、部下の仕事の進捗管理をするだけの役割ではないのです。 (2) 幹部経営会議の設置・運営 行政経営システムを動かすためのエンジンとして、「幹部経営会議」を設置し、毎月、開催しています。幹部経営会議のメンバーは、市長、副市長、教育長、そして各部局長から構成され、民間企業で言えば経営全般を担う取締役に相当します。基本となる議題は、各部局長が定めた部局長経営戦略の進捗状況の報告・課題対応であり、他のメンバーが、自分の所管部局だけでなく、市の経営全般について意見提案します。 これまでは、部局長は、他の部局の懸案事項・課題について、あまり関心がなかったのですが、今後は、広い視野で物事を考え、また責任感も 増してくると思っています。また、部局長は、毎月の会議での報告に向け、 戦略の進捗状況の把握、課題対応に取組んでいくことになりますが、部局長が動けば、課長、係長、担当職員と、順番に波及していきます。 実際に、部局の戦略に位置付けた取組への対応が著しく進んでいると 実感しています。 (3) サポートチームの設置 行政経営システムの運用・浸透を進めるための「サポートチーム」を設置しています。 サポートチームのメンバーは、このシステムをつくった「チーム経営研究会」の8人で、副市長、部局長、課長、課長補佐、係長といった階層のメンバーです。このため、例えば、部長の役割分担である部局長経営戦略や政策評価の作成にあたり、係長級の職員が、部長にアドバイスするといったことも出てきますが、 こうしたことが普通にできています。 以前、滑川市役所の組織と職員の関係性について民間企業に調査してもらったことが ありましたが、その結果、滑川市役所の職員同士は上下の階層に関係なく、 比較的フラットな関係性であることがわかりました。このことは、これまでは職員同士の馴れ合いで仕事が進まないといった悪影響があったと思いますが、今後は、システムを運用するにあたって、このサポートチームの役割が ポジティブな効果を発揮することにつながっていると思っています。 (4) 進化する行政経営システム この行政経営システムの運用にあたっては、職員のシステムへの習熟度を見ながら、 よりレベルの高いシステムにバージョンアップしていく、または改善していく ということを前提としています。最初から複雑、精緻なシステムを作ったとしても、職員の戸惑いが大きくなりすぎ、システムへの対応不全、様式への記入だけなど形式的な対応になることが懸念されます。 また、システムを運用していると、もっとこうしたほうが良いのではないかといった、失敗から改善案が出てくることがあります。これを柔軟に取り入れていくことも 大事です。このシステムの運用により、職員のアイデアを活かすことができるようになった、仕事が楽しくなったと思ってもらえるシステムにしたいと思っています。 次回は、番外編として、一緒に「チーム経営研究会」に取組んだメンバーの 変化について、メンバーの声をご紹介させていただきます。 ▼第5次滑川市総合計画(ご参考) https://www.city.namerikawa.toyama.jp/shisei/9/11/9147.html ▼2026年度「チーム経営研究会」のご案内はこちら https://jichitai-kaizen.net/topics1

MORE -

笑顔いっぱいのまちづくりに向けた市役所の組織改革(前編) 〜滑川市行政経営システムの策定・定着に向けた歩み〜

2025.09.10

私は、大学卒業以来、長年勤務していた富山県庁から、2022年4月に、地元滑川市の副市長に着任し4年目になります。 今回、滑川市で取り組んだ市役所の組織改革についてご紹介させていただきます。 1 はじめに 「市民が笑顔いっぱいのまちをつくりたい。市役所の職員が笑顔で ワクワクしながら働いている職場をつくりたい」そんな思いを持って、総合計画の改定や、市役所の組織運営の仕組みを変える行政経営システムの策定などに取り組んできました。この仕組みを前向きに運用し、一緒に取り組んでくれる 職員の輪を広げながら、失敗してもいいから失敗を糧に少しずつ夢の実現に向け取組みを進めていきたいと思っています。 2 課長補佐以下の職員全員とのミーテイング 2022年4月の副市長着任時は、市長以外に知っている職員はいない状況でした。そうした中で、まずは職員を知り、組織の課題を知ることが大事です。そこで、同じ考えを持っていた市長とともに、普段話すことの少ない課長補佐以下の職員全員150人とグループミーテイングを実施しました。その方法は、 職員5人プラス市長、副市長の7人による座談会の実施です。これを30回繰り返し、全員と話をしました。 職員との座談会にあたっては、私が受講していたNPO法人自治体改善マネジメント研究会の「公務員の組織風土改善セミナー」で学んだ「オフサイトミーテング」の手法を取り入れ、ざっくばらんにジブンガタリ(自分の趣味など)、モヤモヤガタリ(職場の課題など)を行いました。 この座談会のおかげで、多くの職員と知り合うことができましたし、多くの職員が普段から思っていた職場・組織の課題把握もできました。課題は聞きっぱなしではいけません。できることから改善していきました。 例えば、多くの職員から言われた課題として、「職員数が少なく、通常業務以外に時間が割けない。とても新しいことを考える余裕がない」ということがありました。 実際に調べてみると、滑川市は、人口比で全国トップクラスに職員数が少なかったのです。そこで、その年度末の議会で、議員の皆さんの了解を得て、職員が働きやすい職場づくり、組織改革の最初の一歩として、職員定数条例を改定し、職員定数を15%増やしました。 3 MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の考え方を導入した総合計画の策定 着任2年目の2023年には、市長の意向から、総合計画を改定することになりました。 総合計画の意味合い(MVVの考え方から将来ビジョン等の設定、ビジョン達成の手段である政策等の掲載、PDCAサイクルの設定など)は理解しているつもりでしたが、実際の改定にあたっては、ありがちな考えに流され、市長のマニフェストを落とし込みするだけでもいいかと思っていました。 一方で、市役所内で職員の意識改革を進めるため、NPO法人自治体改善マネジメント研究会から 支援いただく形で、滑川市市役所内に課長級の職員5人をメンバーとした 「チーム経営研究会」を設置しました。 この研究会での検討テーマについて、支援者から「滑川市の職員は、総合計画の役割を理解していない。このままでは、意味のある総合計画にはなりにくいだろう」と指摘されたことをきっかけに、この研究会のテーマを総合計画基本構想の改定に位置付けました。 研究会では、他の自治体の総合計画、特に三重県南伊勢町の総合計画を勉強し、 MVVの考え方を導入することとしました。 自治体のミッションは、地方自治法に 規定されている「住民の福祉の増進」と理解していますが、滑川市の 将来ビジョンは何かということで、メンバーと共に、滑川市の魅力や歴史・文化を 紐解きながら検討を重ねました。苦労の結果、滑川市民のDNAは、全国・海外に富山の薬を笑顔で売り歩き、幸せを届けた先人の精神に影響を受けているとの考えや、ホタルイカなど光のまち 滑川の魅力をふまえ、将来ビジョンを「笑顔いっぱい 幸せいっぱい 光り輝く 滑川」 にしました。そして、基本理念は、市民のために、市民と共にまちづくりするとの思いから「市民起点・市民共創」にしました。 この総合計画で定めた基本理念、将来ビジョンは、私ども職員にとって、目指すべき目標であり、ブレない政策判断するための判断基準と考えています。 後編では、副市長3年目に取り組んだ行政経営システムの策定についてお伝えしていきます。 ▼第5次滑川市総合計画(ご参考) https://www.city.namerikawa.toyama.jp/shisei/9/11/9147.html ▼2026年度「チーム経営研究会」のご案内はこちら https://jichitai-kaizen.net/topics1 ▼「公務員の組織風土改善セミナー」2025年度下期【基礎コース】のご案内はこちら https://peatix.com/event/4494658/view

MORE